建模分层是什么意思

在科学研究与实际应用中,面对复杂系统的建模需求,传统方法往往难以兼顾效率与准确性。分层建模作为一种创新且实用的建模方法,通过将复杂系统拆解为多个层级或模块,有效解决了这一难题,广泛应用于控制科学、数据管理、图论及3D设计等众多领域,为不同行业的发展提供了有力支持。

一、分层建模的核心概念

1.基本定义

在控制科学与工程领域,分层建模发挥着重要作用。对于多输入多输出系统,分层建模的核心思路是将其分解为一系列单输入多输出的子问题。这种分解方式能够化繁为简,让原本复杂的建模过程变得更加清晰、可控。通过逐一解决这些子问题,再将结果整合,不仅充分利用了系统信息,还能构建出更贴合实际的模型。例如,在智能交通系统的建模中,涉及车辆流量、信号灯控制、道路状况等多个输入输出变量,采用分层建模,可将其拆解为车辆运动模型、信号灯控制模型等子模型,分别进行研究和构建,最后组合成完整的智能交通系统模型。

2.关键优势

分层建模具有显著的优势:

其一,它能够更好地描述结构复杂的系统。相较于传统建模方法,分层建模可以从多个角度、多个层次对系统进行剖析,精准捕捉系统各部分之间的关系与特性;

其二,该方法支持更多输入变量。通过分层处理,每个层级或模块可以专注于特定的输入变量,避免了因变量过多导致的建模混乱;

其三,分层建模有助于提升模型的普遍性。由于模型是分层构建的,在面对类似系统或系统的局部变化时,只需对相应层级进行调整,而无需重新构建整个模型,大大提高了模型的复用性和适应性。

二、分层建模在不同领域的应用场景

1.图论中的分层图建模

在图论领域,分层图建模是解决特定问题的有效手段,尤其适用于处理允许有限次边权更改的问题。其实现方式是构建与原图结构相同,但层间存在特定连接的“分层图”。以最短路径问题为例,假设在一个物流运输网络中,由于天气、道路施工等因素,部分路段的通行成本(边权)会发生变化。通过分层图建模,可将原图扩展为立体结构,每一层对应不同的操作状态,比如某一层代表正常天气下的道路状态,另一层代表暴雨天气下的道路状态。层间的边权则代表从一种状态转换到另一种状态的成本,如因天气变化导致的运输时间增加或额外费用。借助这种分层图结构,能够优化路径查找算法,快速找到在不同状态下的最短路径,为物流运输规划提供更准确的决策依据。

2.数据仓库的分层建模

数据仓库的分层建模是数据管理领域的重要实践。一个典型的数据仓库通常分为源数据层、公共维度层、数据仓库层和展示层。源数据层存储着原始的、未经处理的数据;公共维度层对数据进行统一的维度定义和管理,确保数据的一致性。数据仓库层则对源数据进行清洗、转换和聚合;展示层将处理后的数据以报表、图表等形式呈现,方便用户进行分析和决策。例如,在电商数据仓库中,原始的订单数据、用户数据等进入源数据层后,首先在数据仓库层被处理为清洗后的明细数据(DWD),去除重复、错误的数据;接着进一步聚合为聚合的业务数据(DWS),如按日统计的销售额、订单量等。最终在展示层生成各类报表(ADS),如销售趋势报表、用户行为分析报表等。通过这种分层建模方式,实现了数据的提炼与整合,大大提高了数据分析的效率和准确性。

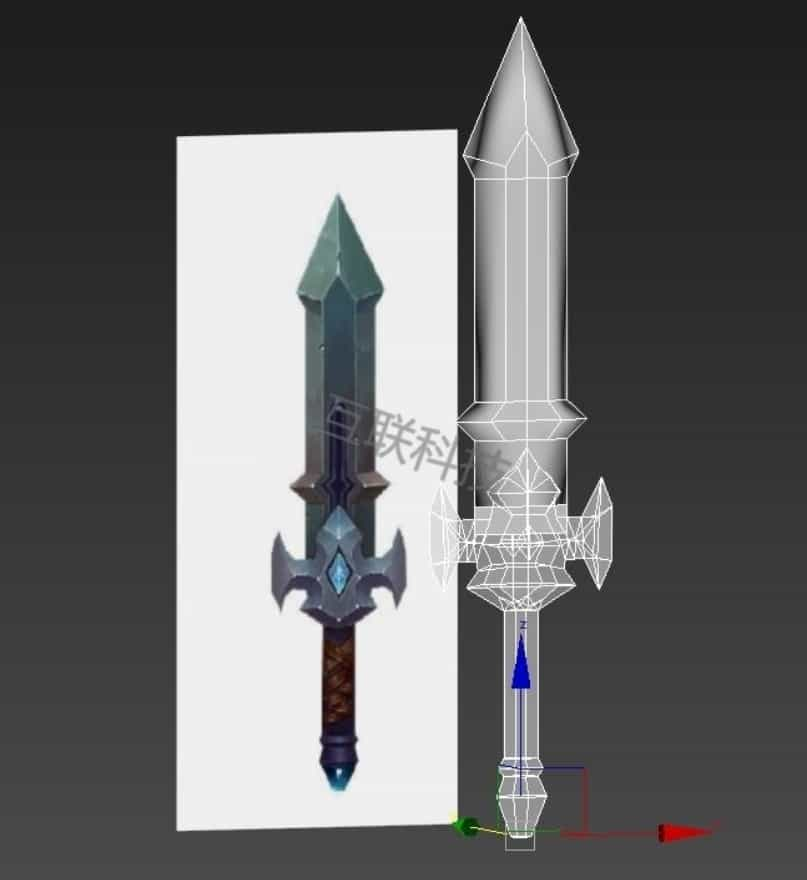

3.3D模型的分层处理

在3D设计领域,分层处理是一种常用且高效的工作方式。设计师会将3D模型按功能或视觉效果进行分层,常见的有空间结构层、展示物品层等。以展台设计为例,空间结构层构建了展台的框架、墙体等基础结构;展示物品层则放置展品、装饰摆件等元素。这种分层方式使得设计师可以对每个层级的元素进行独立编辑和管理。当需要优化展台的视觉效果时,设计师无需对整个模型进行修改,只需隐藏或调整装饰层的元素,如更换展品的位置、调整灯光效果等,就能快速实现设计方案的调整和优化,显著提升了3D设计的工作效率。

分层建模凭借其独特的理念和强大的功能,在多个领域展现出了巨大的应用价值。从复杂系统的简化建模到实际问题的高效解决,分层建模都发挥着不可或缺的作用。随着各行业对建模精度和效率要求的不断提高,分层建模有望在更多领域得到应用和拓展,为推动科学研究与实际应用的发展持续贡献力量。